Kurze humorvolle Erzählung über komische Begebenheiten, menschliche Unzulänglichkeiten oder

gesellschaftliche Deformationen, z. T. mit derb- drastischem Inhalt. Der ober-

wie niedersorbische Begriff směšk rührt von směch ,Spott,

Hohn’, bzw. von obersorb. smjeć so, niedersorb. smjaś se

,lachen’, und verweist auf die Funktion des Schwanks, die von argloser

Belustigung bis zur Bloßstellung und Verspottung reicht. Der Witz (sorb.

žort) als die jüngere Kurzform des Schwanks ist für die Sorben im Vergleich zu anderen Minderheiten

(wie der Ostfriesen oder der jüdische Witz) nicht typisch. Der episch etwas

breiter gefasste und weniger straffe Schwank dagegen gehörte bis in die zweite

Hälfte des 20. Jh. zum lebendigen Erzählgut (→ Volksdichtung). Die von Mutterwitz und

Bauernschläue zeugenden Pointen sowie die volkstümliche, auf das Wesentliche

konzentrierte, meist dialektal gefärbte Sprache machen das Besondere der

sorbischen Schwanküberlieferung aus.

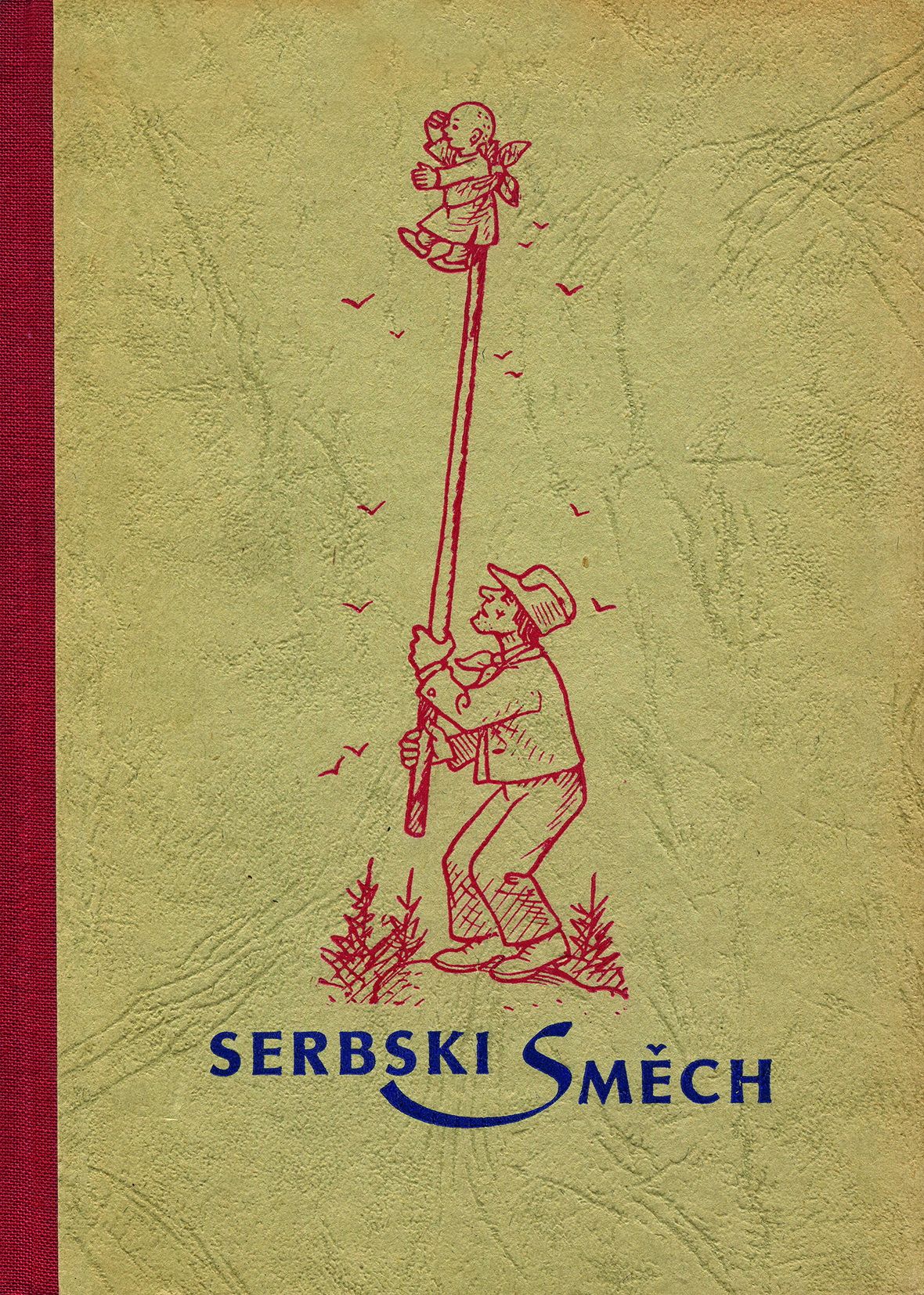

Sammlung sorbischer Schwänke von Pawoł Nedo, 1956; Repro: Sorbische

Zentralbibliothek am Sorbischen Institut

Sammlung sorbischer Schwänke von Pawoł Nedo, 1956; Repro: Sorbische

Zentralbibliothek am Sorbischen Institut

Der sorbische Schwank deckt die Abweichungen der Realität von der gesellschaftlichen Norm im

kleinstädtischen und bäuerlichen Milieu des ausgehenden 19. und 20. Jh. auf.

Anders als das Märchen besitzt der Schwank

einen starken Bezug zur Wirklichkeit. Seine Komik resultiert aus dem

Missverhältnis von Schein und Sein: Nicht der Bauer, sondern die Bäuerin ist die

Herrin im Hause, der Scheinheilige ist in amouröse Abenteuer verstrickt, der

ungebildete Dorfbewohner haut den Städter übers Ohr. Die handelnden Personen

werden, selbst wenn sie namentlich benannt sind („stary Šuster“, „Suchec Mots“,

„Plundrakojc Mato“), zu sozialen Typen (der pfiffige Heide- oder Spreewaldbauer,

der überhebliche Verwalter, das zänkische Weib) und bestimmten Charakteren (der

Dumme, der Schelm, der Geizhals, die Naive). Spannungen und Konflikte bilden die

wesentlichen Ausgangspunkte und Themen, z. B. Streitigkeiten zwischen Mann und

Frau, Zwietracht unter Nachbarn, Auseinandersetzungen zwischen der Obrigkeit und

ihren Untertanen oder Differenzen zwischen der „zivilisierten“ Stadt und dem

„unzivilisierten“ Land. Die Schwänke über die verbalen Konfrontationen zwischen

sorbischen Bauern und deutschen Bürgern mit positivem Ausgang für den sozial

Unterlegenen können als eine Reaktion auf die Kultivierungsversuche durch das

Bildungsbürgertum interpretiert werden. Eine eigene thematische Gruppe ergibt

sich aus dem Nebeneinander der sorbischen und der deutschen Sprache, das zu

amüsanten Missverständnissen führt.

Viele Schwankmotive fußen auf einem allgemein verbreiteten Wandergut, das gemeinsam mit dem

im 16. Jh. aufkommenden deutschen Prosa-Schwank (Till Eulenspiegel, Das

Lalebuch) mittelbar auf die sorbische Tradition gewirkt hat. Auffällige

Ähnlichkeiten ergeben sich z. B. zwischen den deutschen Schildbürgern und den

sorbischen Saalauern (sorb.

Salowčenjo). Die Ortsschwänke als traditionelle thematische Gruppe bilden den

Ausgangspunkt für die Überlieferung stereotyper Vorstellungen über ganze

Ortschaften, die einzelne Gegebenheiten zu typischen Charakteren apostrophieren.

So weiß man im (für seinen Viehmarkt bekannten) Wittichenau seinen alten Klepper gegen einen jungen Hengst

einzutauschen, im unmittelbar neben evangelischen Gemeinden liegenden

katholischen Radibor ist man so fromm, dass man das ganze Jahr Feiertag hat, und

im deutschen Weberdorf Cunewalde

steckt man die kleinen Kinder auf lange Latten, um ihnen über den Czorneboh hinweg die nördlich liegenden

sorbischen Dörfer zu zeigen, in die sie später betteln gehen sollen.

Die an der Folklore interessierten Volksforscher des 19. Und frühen 20. Jh. befassten sich im

Vergleich zu Volkslied, Märchen, Sage und Sprichwort relativ selten mit dem Schwank, was mehrere Ursachen hat.

Aufgrund seines engen Wirklichkeitsbezugs hob er sich nicht deutlich von den

Alltagserzählungen (wie dem Dorfklatsch) ab und wurde daher nicht als

eigenständige Gattung der Volksdichtung angesehen. Hinzu kamen moralische

Bedenken wegen seiner vielfach derb-vulgären Komik. Und schließlich entfaltet

der Schwank seinen poetischen Reiz vorrangig durch das lebendige Erzählen in

gelöster Stimmung, was die Aufzeichnungen nicht adäquat wiedergeben können.

Die Leipziger Studenten um Handrij Zejler nahmen in ihre handschriftliche Zeitung

„Sserska/Serbska Nowina“ (Sorbische Zeitung) auch humoristisches Erzählgut auf,

ebenso Wilibald von Schulenburg und

Edmund Veckenstedt in ihren

Märchen- und Sageneditionen. Einiges Material erschien in den humoristischen

Spalten der Kalender und Zeitschriften, v. a. unter der Redaktion von

Ota Wićaz. Von der Lebendigkeit

der Überlieferung zeugen die für sprachwissenschaftliche Untersuchungen in den

1950er Jahren vorgenommenen Tonbandaufnahmen. Pawoł Nedo trug das verstreut publizierte Material zusammen und

brachte es mit einigen eigenen Einträgen in den Bändchen „Serbski směch. Směški

a tryski z luda“ (1956, „Lachende Lausitz. Sorbische Volksschwänke“, 1957)

heraus (überarbeitete Neuauflage „Wóslace hnězdo“, 1983, „Das Eselsnest“, 1983).

Die Erzähler von Schwänken, die Nedo in seinen Untersuchungen zur sorbischen

Volksdichtung nennt, waren oft Bauern, Steinbrecher und Dorfhandwerker. In der

Niederlausitz zeichnete besonders

Wylem Bjero humorvolle Erzählungen

aus dem Volksmund auf, wovon der unter seiner Redaktion stehende „Nowy Casnik“

und die „Pratyja“ profitierten. Seine Sammlung floss zusammen mit älterem

Material in die Ausgabe „Surowa štrofa“ (Grausame Strafe, 1973) ein (obersorb.

„Zjebany skupc“, Der betrogene Geizhals, 1984). Ausschließlich auf schriftliche

Quellen stützte sich Werner Měškank in

„Njaboga pata“ (Die tote Glucke, 1992). Schriftsteller wie Mikławš Bjedrich-Radlubin, Jan Wornar und Kito Lorenc nutzten Motive aus dem

traditionellen komischen Erzählgut für humoristische Dorfgeschichten oder

satirische Bühnenstücke.

Lit.: S. Neumann: Schwank und Witz, in: Lětopis C 6/7 (1963/64); S. Hose:

Schwänke, Anekdoten, Arbeitserinnerungen komischen Inhalts, in: Homo narrans.

Studien zur populären Erzählkultur, Hg. Ch. Schmitt, Münster/New

York/München/Berlin 1999; S. Hose: Geschichten über Weißenberger, Salower und

Schildauer, in: Erzählen zwischen den Kulturen, Hg. S. Wienker-Piepho/K. Roth,

Münster 2004; H. Bausinger: Schwank, in: Enzyklopädie des Märchens, Band 12,

Berlin/New York 2007.

![]() Sammlung sorbischer Schwänke von Pawoł Nedo, 1956; Repro: Sorbische

Zentralbibliothek am Sorbischen Institut

Sammlung sorbischer Schwänke von Pawoł Nedo, 1956; Repro: Sorbische

Zentralbibliothek am Sorbischen Institut